前年比40%増

ロシアのサイバーセキュリティ企業Kaspersky(カペルスキー)は14日、2022年の暗号資産(仮想通貨)フィッシング詐欺の検出数が、前年比40%増を記録したことを明らかにした。同社は、2021年には3,596,437件、2022年には5,040,520件の暗号資産フィッシングを検出した。

2022年にKasperskyが実施した調査では、回答者の実に「7人に1人」が、暗号資産フィッシングの被害に遭ったことがあるという。

マルウェアからフィッシングへ

Kasperskyによると、暗号資産盗難の主流は、マルウェアからフィッシングに移行しているという。

フィッシング(phishing)とは、日本の総務省によれば「魚釣り(fishing)と洗練(sophisticated)から作られた造語」であり、ユーザーを偽のWebサーバに誘導し、ログインを促すことで、IDとパスワードを盗み取る詐欺である。

マルウェアと似ているが、こちらはソフトのインストールが必要なため、フィッシング詐欺の方がより心理的抵抗が低くなっている。

「信頼関係」を悪用

暗号資産のフィッシングとマルウェアは、ともに「一攫千金」を狙える詐欺だ。そのため、手口も非常に手の込んだ、巧妙かつ悪質なものに進化している。

2018年のコインチェック事件も、一般にはハッキング被害といわれるが、実態はマルウェアだ。同社の従業員がSNSを通じて犯人と親しくなり、ある程度の信頼関係が築かれた時点で、ソフトのインストールを促されて被害に遭ったものだ。

同様の手口は無限に考えられる。出会い系サイトで、うっかり自分が暗号資産を保有することを漏らしてしまうと、ロマンス詐欺ルートが急遽、暗号資産詐欺に移行するかもしれない。

暗号資産情報のライブ配信時のチャット欄、電話の直電など、思いもよらぬ局面で、あなたの「信頼」は利用される。

技術的にも進化

フィッシングは技術的にも進化している。

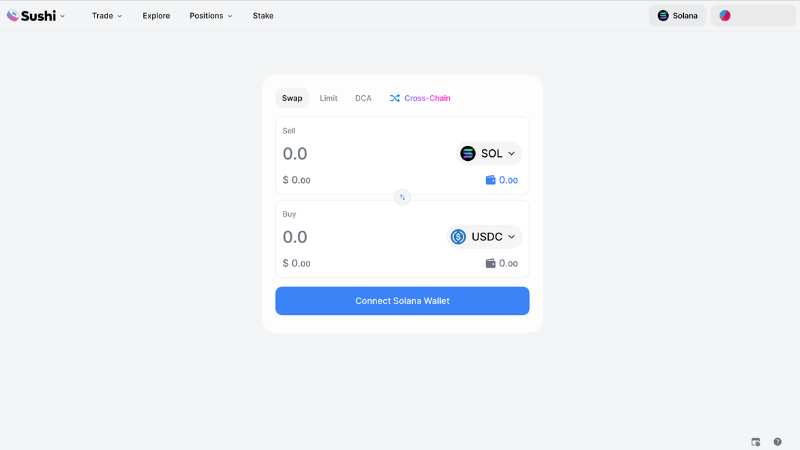

DNSの書き換えにより、本物のサイトのURLをコピペしているのに、偽のサイトに誘導されてしまうこともある。

最近では、Discordのアカウントを乗っ取ったうえで、Discord経由で盗難用のJavaScriptコードを起動させるといった、非常に狡猾なやり口も報じられた。

くれぐれも「自分は大丈夫」(素人とはちがう)とは、思わない方がよさそうだ。