デジタル資産インフラを提供する「Ripple(リップル)」は7月30日、伝統的な金融機関によるブロックチェーン分野への投資が、過去5年間で驚異的な規模に達しているとする調査レポートを発表した。

銀行の資金流入でデジタル資産インフラが成長

リップルは、金融機関向けにデジタル資産のインフラを提供する企業。同社のソリューションは、送金、カストディ(資産管理)、ステーブルコインなど多岐にわたり、世界中の規制当局や政策立案者と協働してきた実績を持つ。

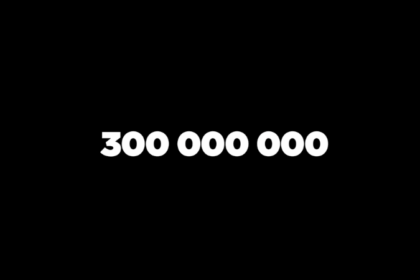

今回のレポートは、リップルが市場情報企業「CB Insights(CBインサイツ)」、および「英国ブロックチェーン技術センター(UK CBT)」と共同でまとめたもの。調査によれば、2020年から2024年の間に、ブロックチェーン関連企業には1万件を超える取引を通じて、総額1,000億ドル以上もの資金が流入した。特筆すべきは、この巨大な潮流に世界の銀行が深く関与していたことだろう。

同期間において、銀行はブロックチェーン企業に対して345件の投資を実行した 。その大半は、将来性を見込んだシード期やシリーズAといった早期段階の投資であったという 。これは、保守的とされる銀行が、ブロックチェーン技術の将来性をいかに真剣に評価しているかの証左といえる 。

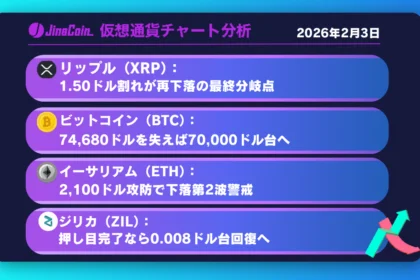

特に積極的な動きを見せているのが、米国の銀行と日本の銀行である。なかでも、日本の「SBI Group(SBIグループ)」や米国の「Goldman Sachs(ゴールドマン・サックス)」は、特に活発な投資家として名を連ねている。さらに、「大きすぎて潰せない」とされるG-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)も、この流れと無縁ではない。G-SIBsによる投資は、2020年から2024年の間に106件を数え 、「Citigroup(シティグループ)」とゴールドマン・サックスがそれぞれ18件 、「JP Morgan Chase(JPモルガン・チェース)」と「Mitsubishi UFJ Financial Group(三菱UFJフィナンシャル・グループ)」がそれぞれ15件の投資を行った。彼らの参入は、ブロックチェーン技術が成熟し、「どうやら商業的に実行可能そうだ」という強力なシグナルとなる。

銀行が熱い視線を送る分野は、主に「機関投資家向けの取引・トークン化インフラ(27%)」、「決済(24%)」、そして「デジタル資産カストディ(21%)」だ。しかし、その道のりは平坦ではなかった。2022年の「暗号資産(仮想通貨)の冬」と呼ばれる市場の冷え込みや、その後の大手取引所「FTX」の破綻を受け、2023年の投資額は一時的に落ち込んだ。だが、2024年には再び増加に転じている。これは、短期的な市場の混乱に惑わされることなく、長期的な戦略として投資が継続していることを物語っている。

この動きを後押しするのが、世界的な規制整備の進展だ。EUのMiCA(仮想通貨市場規制法案)やドバイのVARA(仮想資産規制庁)などが明確なルールを提示し始めたことで、銀行はより安心してこの新領域へ踏み込めるようになったのである。

未来を見据えた動きは、単なる投資にとどまらない。「HSBC(香港上海銀行)」は2024年、トークン化された金の取引において、量子コンピュータによる解読リスクに備える「量子安全技術」の試験運用に世界で初めて成功した。もはやブロックチェーンは、金融インフラの基盤となりつつある。

伝統的な金融機関にとって、ブロックチェーン技術への適応は、短期的な競争優位性を確保するだけでなく、長期的には生き残りのための必須要件となった。静かに、しかし着実に、金融の歴史は書き換えられつつある。

関連:Ripple VS SEC訴訟が最終局面に突入|暗号資産の未来を左右する法廷闘争がついに決着か

関連:JPモルガンCEO『ステーブルコイン理解できない』も参入表明、米大手銀行が一斉参戦へ