2008年の教訓を踏まえた成長と安定のバランス

イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁は11日、シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネスのロンドンキャンパスで講演を行い、金融規制の重要性を訴えた。

シカゴ大学は経済学の超名門。シカゴ学派の研究拠点として知られ、ノーベル賞受賞者は100人を超える。シカゴ学派は「市場メカニズムへの強い信頼」と「合理的個人の仮定」を掲げ、政府の介入を最小限とする考え方が特徴。ミルトン・フリードマンやゲイリー・ベッカーらが代表的な学者であり、市場メカニズムを重視する伝統のある場だ。こうした場でベイリー総裁が「規制の撤回には慎重であるべきだ」と説いたことは、ある種の意外性をもって受け止められた。

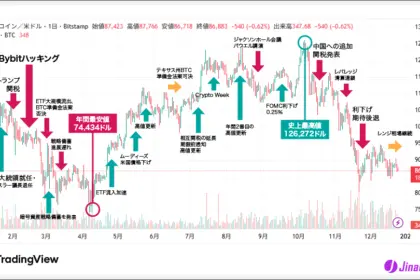

ベイリー総裁の主張は、リーマンショックを引き起こした2008年の金融危機を忘れるべきではないという点に尽きる。危機後に各国が導入した厳格な自己資本規制や流動性リスク監視は、金融市場を安定させる上で実効性があると評価されるが、最近になって「規制は成長を阻害する」との声も出始めている。総裁はこれに対し「安易な規制緩和で短期的に銀行のリスクテイクを容認しても、結局はローンが行き詰まる惨状になりかねない」と警鐘を鳴らす。銀行崩壊が再度起これば企業や個人が大打撃を被るため、金融安定を軽視すべきではないとの認識だ。

総裁は中央銀行デジタル通貨(CBDC)のリスクについても触れ、いわゆる「取り付け騒ぎのデジタル版」の可能性を指摘した。銀行預金が一気に流出すれば銀行の貸し出しが減少し、経済全体に影響しかねない。これを避けるためには、段階的な設計や個人保有上限の導入などを検討すべきという考えだ。デジタル技術による革新は魅力的だが、金融システムの土台を揺るがす事態は回避しなければならないと強調する。

シカゴ学派の流れを汲む場で「ちゃんと規制しましょうよ」というメッセージを発するのは異例だ。シカゴ学派の伝統的な考えでは「市場は自ら均衡を見いだすため、過度な政府介入は望ましくない」とされるが、ベイリー総裁は「危機はまた起こり得る。金融安定を壊すな」という立場である。意外性のある発言ではあるが、総裁本人は市場を封じ込めるつもりはなく、むしろ「基礎的な安全策だけは堅持せよ」というスタンスを崩していない。

市場原理が理想的に機能するに越したことはないが、現実にはノンバンクやヘッジファンドの市場での影響力拡大が新たな金融安定リスクをもたらす可能性がある。2008年の惨状を繰り返すのは避けたいというのが本音だろう。ベイリー総裁は「安定を犠牲にしてまで短期の成長を追うと、あとで高い代償を払う」と強調し、リスク管理とイノベーションの両立を図る姿勢を示している。

総裁は規制の強化一辺倒を唱えているわけではなく、「コアな部分は固めながらも、イノベーションを拾わなければならない」というメッセージを送る。理想論だけでなく、危機対応の現実を考えねばならないという警告には耳を傾ける価値がある。あなたもベイリー総裁の警告の意味を改めて考えてみてはいかがだろうか。