Suiが「BTC-Fi」を推進、wBTCの流動性拡大へ

ブロックチェーンネットワークの「Sui(スイ)」は3日、Wrapped Bitcoin(wBTC)をSui Bridge(スイブリッジ)上でサポートするとを発表した。これにより、ビットコインをスイの分散型金融(DeFi)エコシステムで活用できるようになる。wBTCは、イーサリアムブロックチェーン上で発行されるERC-20トークンで、1対1でビットコインにペッグされている。この新機能により、ユーザーはwBTCを利用してスイのDeFiアプリケーションでの取引や流動性提供が可能になる。

まず大前提として、wBTCのブリッジサポートは、スイが「ビットコインの資本をDeFiで積極的に取り込みたい」という明快な狙いがある。もともとビットコイン保有者の多くはイーサリアム上のDeFiに参加してきたが、手数料の高さやガス代の問題に不満を抱えていたうえ、他チェーンにはブリッジハッキングの懸念もあった。そこでスイは、ネットワーク自体のセキュリティと連携しながら公式のスイブリッジを提供することで、安全かつ低コストでの資産移動を可能にした。

スイブリッジは、スイネットワークのコア機能として直接統合されているわけではなく、スイ財団が提供する公式ブリッジプロトコルとして機能している。ロック&ミント方式を採用することで、イーサリアム上の資産をブリッジし、スイ上で対応するトークンをミントする仕組みとなっており、低手数料かつ高速な取引が可能である。

wBTCはイーサリアムのERC-20トークンだが、スイブリッジを通じて転送することで、スイ上で同等価値のwBTCトークンが発行される。この仕組みでは、スイブリッジのスマートコントラクトがイーサリアム上で資産をロックし、その後、スイ上でミントが実行される。スイブリッジのセキュリティはスイのバリデータによって保護されており、バリデータの合意に基づいてブリッジが安全に機能する。

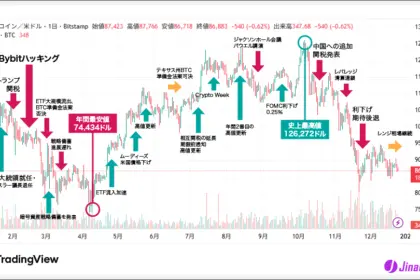

こうしたプロセスを経ることで、ビットコイン由来の資産がスイに流れ込み、いわゆる「BTC-Fi」が加速する。ビットコインは常に暗号資産(仮想通貨)市場における主役であり、大量のビットコインがスイのDeFiエコシステムに流入すれば、分散型取引所(DEX)やレンディング市場の活況が期待される。

クロスチェーンのブリッジはハッキングリスクが高いことで知られる。過去には「Wormhole(ワームホール)」や「PolyNetwork(ポリネットワーク)」などで大規模な流出事件が発生してきた。しかし、スイの場合は、ブリッジ承認がスイのバリデータ合意によって行われる仕組みとなっており、外部のマルチシグ運営者に依存しない。また、一日あたりの転送上限が設定されており、イーサリアム→スイは800万ドル、スイ→イーサリアムは500万ドルとなっている。この制限により、万一の攻撃時にも被害が限定的になるよう設計されている。

セキュリティ監査チーム「MoveBit(ムーブビット)」は2024年4月、スイブリッジにおけるUSDT資産凍結の脆弱性を発見し、スイ開発陣(Mysten Labs)が早期修正した。USDTのように標準的なERC-20仕様に準拠しないトークンで資産がロックされた問題を解決するなど、ネイティブブリッジの安定性を高めるための取り組みが進められてきた。こうした多層的なセキュリティ施策は、スイ本体と同等レベルの保護をブリッジにも適用するという方針によるものである。

スイがwBTC対応を表明したことにより、従来はイーサリアムや他チェーンで運用されていたビットコイン資産が移動しやすくなる。ビットコインを長期保有している投資家は、ただウォレットに眠らせておくよりも、流動性マイニングやレンディングで利回りを得たいと考えることが多い。スイは高TPSと低いガス代を武器に、そうしたビットコインホルダーを誘導しようとしている。

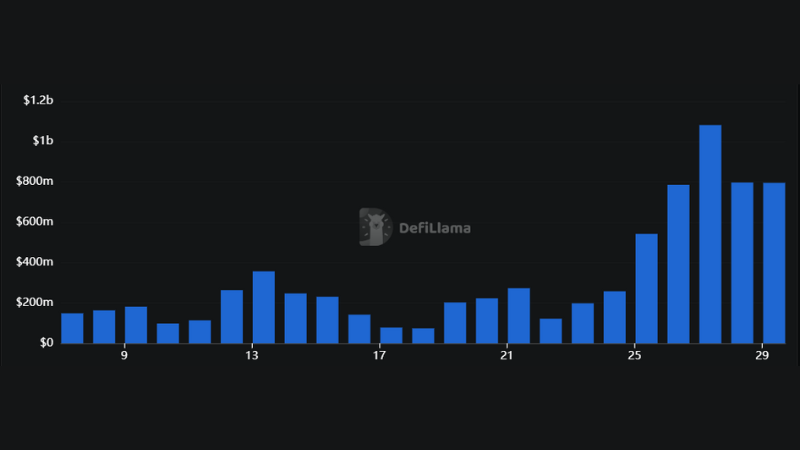

実際に、スイのDeFi圏では「Bluefin(ブルーフィン)」や「Navi(ナビ)」、「Sui Lend(スイ・レンド)」といった主要プロトコルがwBTCを担保にしたローンや流動性プールを提供しており、wBTCを用いたトレードやレバレッジ取引も可能になっている。こうした動きが進めば、スイ上のTVL(Total Value Locked)は上昇し、「スイが盛り上がっている」という評価が広がるだろう。ただし、高利回りのキャンペーンが終わった途端に流動性が流出するケースは新興チェーンでよくある話であり、安定的なサービス提供や魅力あるユースケースの継続が鍵となる。

wBTCは「BitGo(ビットゴー)」など特定のカストディアンが現物のビットコインを保管し、1:1対応のERC-20トークンを発行する構造であるため、完全に分散管理された資産ではない。とはいえ、流動性の厚さや市場シェアの大きさを踏まえ、多くのDeFiプロジェクトがwBTCを受け入れてきた実績がある。

スイもまずはwBTCによってビットコイン流動性を呼び込み、その後はより分散的なビットコインブリッジへの拡張を進める可能性がある。ビットゴーを介したモデルは中央集権的とはいえ、現状で最も大きなビットコインデリバティブ市場を形成しているのも事実であり、スイは「人気商品を取り込む」路線を先行させたようだ。

大切なのは、スイに移ってきたユーザーや資産が、そのまま定着するだけのユースケースをどこまで提供できるかだ。DeFiに加え、NFTゲームやメタバースなどの領域で独自のエコシステムを築けるかが問われている。いずれにせよ、スイは次世代L1チェーンの一角として、ビットコインとの連動を軸にした差別化戦略を明確に打ち出してくれた。

関連:Sui、ファントムウォレットに正式統合|シームレスなマルチチェーン対応

関連:ソラナウォレット「ファントム」、Suiに対応を発表

関連:Phantom Wallet(ファントムウォレット)の使い方【スマホ版】