長期価値は「電子署名を超えるユースケース」の開発次第

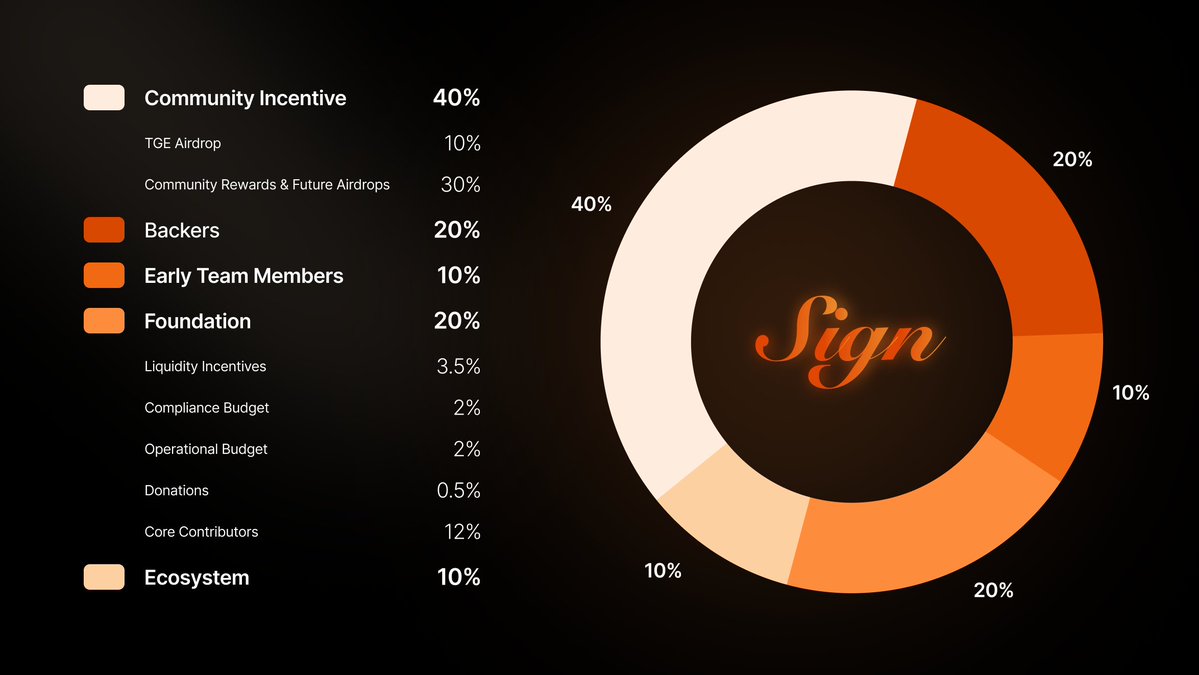

プライバシー保護技術の開発を行う米非営利団体「Sign Foundation(サイン ファンデーション)」は21日、ネイティブトークン「$SIGN」の詳細なトークノミクスの詳細を発表した。同トークンは、署名を中心としたWeb3ユースケースを支えるユーティリティ兼コミュニティ通貨として設計されている。

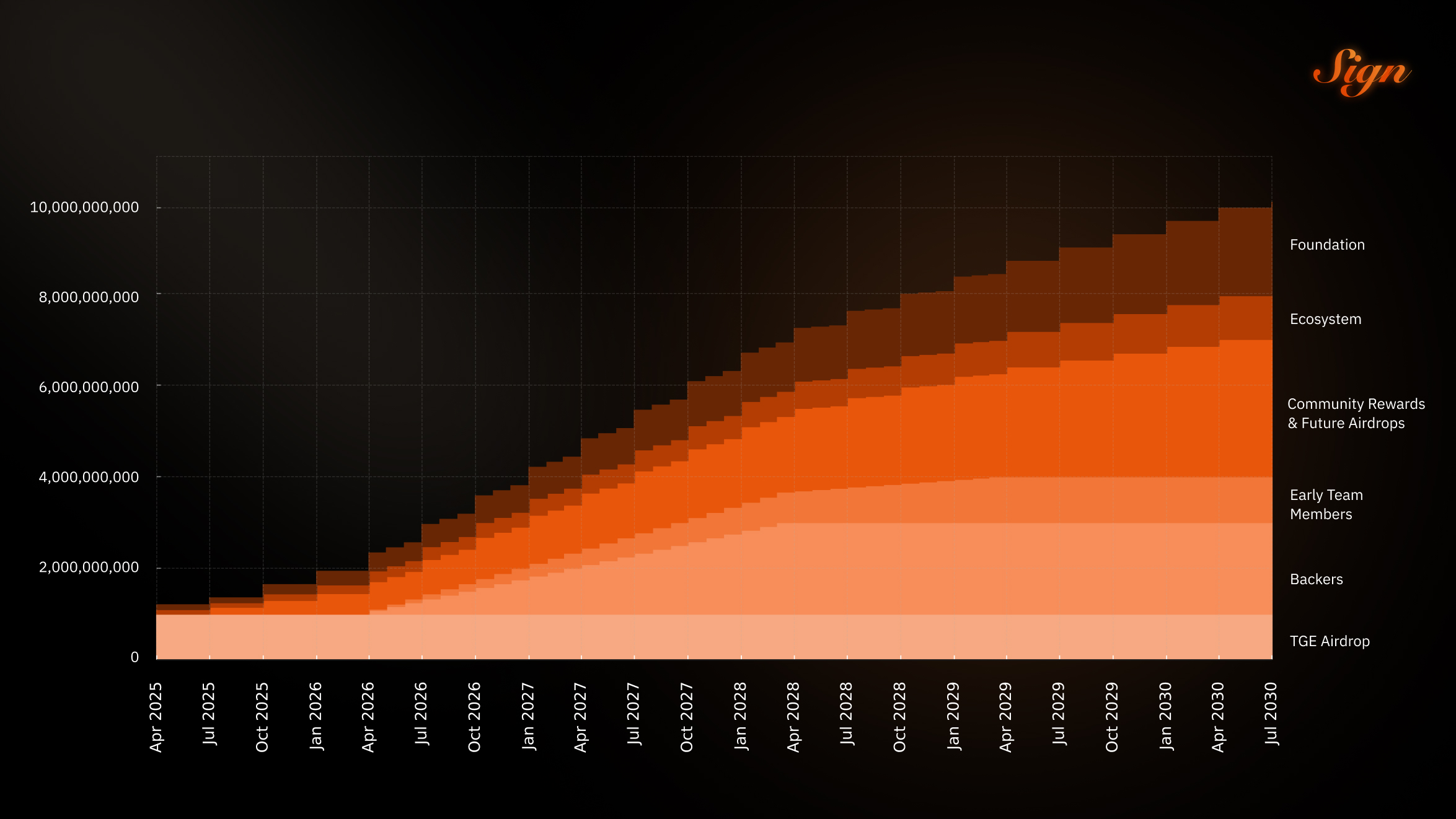

総供給量は100億 $SIGN、初期流通量は12%(うち10%がTGEで即時エアドロップ)である。

Sign Foundationの発表によれば、$SIGNのトークン配分は以下のように構成されている。

- 40%:コミュニティ向け(10%はTGE時のエアドロップ、30%は将来の報酬・イベント配布用)

- 20%:初期投資家・戦略パートナー向け(1年クリフ+2年線形アンロック)

- 10%:初期チームメンバー向け(1年クリフ+3年線形アンロック)

- 10%:エコシステム向け(政府・企業との連携、5年にわたって四半期ごとにアンロック)

- 20%:財団保有分(成長投資用、5年スパンで徐々に解放)

そのほか、3.5%は流動性提供インセンティブ、2%が法令対応費、2%が運営コスト、0.5%がオープンソース支援に充てられる。

トークンの60%が無償配布・報酬用途に割り当てられており、Signの強い「コミュニティファースト」方針を示している。特に、TGEと同時に配布される10%分のエアドロップは、早期ユーザーや支持者への報酬として即時解放される。

一方、残る30%の配布分は、ミッション形式やタスク参加を通じて段階的に還元され、長期的なエンゲージメント維持に活用される見通しだ。

Signは、単なるインセンティブ設計にとどまらず、以下のような要素を導入して過剰な投機や報酬依存を抑制しようとしている。

- 還元ペースの調整(クエストの難易度や報酬ロック期間によるコントロール)

- ユースケースの拡張(電子署名にとどまらず、KYCゲートやドキュメント保管にも活用)

- 供給圧力の吸収(ステーキング報酬やバーンメカニズムによる循環構造)

今後の予定とポイント

- 上場直後のボラティリティ対策として、LBP(流動性ブートストラップ)やマーケットメイク体制の導入が期待される。

- $SIGNの初回スナップショットは4月25日12:00(UTC)に予定されており、エアドロップ参加者にとって重要な基準日となる。

- トークンの価値は「電子署名を超えた社会的インフラ」へと進化できるかにかかっており、将来的にはB2B領域でのユースケース拡張がカギを握る。

Sign Foundationの$SIGNは、短期的な売買目的というよりも、長期視点での価値共創と持続可能なエコシステム構築を意図した設計となっている。保有・参加を検討するユーザーにとっては、単なるエアドロップだけでなく、プロダクトや理念への共感も判断材料となるだろう。

関連:フィナンシェ、ソーシャルミームで新エアドロップ開始──イケハヤ氏プロデュースのミームトークン配布へ

関連:【2025年最新】仮想通貨エアドロップ一覧|やり方や受け取り方も解説