「fairer-than-fair」(公正を超える公正)への道

AIエージェント開発会社「Eliza Labs(エリザラボ)」が現在開発中のオープンソースプラットフォーム「auto.fun(オートファン)」は13日、X公式アカウント(@autodotfun)上で、「今週は楽しくなるぜ」と匂わせツイートを行った。

エリザラボが開発中のオートファンは、ノーコードでAIエージェントをローンチできるオープンソースのプラットフォームである。クリエイターは発行・運営コストを自分で回収でき、コミュニティは協力してプロジェクトやCTO(Creator Token Offering)を立ち上げることができる。「fairer-than-fair」(公正を超える公正)と銘打たれた独自のトークン設計は、ボンディングカーブとフェアローンチを折衷したしくみで、投機熱を抑えながら持続性を高めるねらいがある。

本プロジェクトは、auto.fun公式Xアカウントによる「今週は楽しくなるぜ」という意味深な投稿で幕を開けた。

これは直前の創業者のShaw(@shawmakesmagic)氏による「手数料がクリエイターのものになる、新しいオープンソースのローンチパッドを開発中」とのツイートの引用RTだ。

要するに、「AIエージェント版のKickstarterをブロックチェーン上で実現する」という予告である。

プロダクトの要点は、ノーコード × AI × トークンという組み合わせにある。ノーコードにより、PythonやSolidityが書けなくても、クリック操作だけでBotやAgentを公開できる。プラットフォーム手数料はクリエイター自身が回収できる設計で、「取られっぱなし」の構造を避けている。他プラットフォーム上のコンテンツもCTO化できるため、ファンが即座に流動性を提供するしくみも特徴的だ。

トークン設計に関しては、前述の「fairer-than-fair」(公正を超える公正)というユニークなアプローチが取られている。ボンディングカーブ方式は初期流動性の確保には適しているが、早期参加者が過度に有利になる「銀のスプーン問題」がある。エリザラボはこの問題に対して、以下の2点を組み合わせた設計を導入している。

- カーブ傾斜を緩め、短期的なスキャルピング行動を抑制

- フェアローンチ要素(全員同時解禁・同価格初期販売)により、情報格差による不公平を抑制

経済学的に言えば、初期シグナリング利益と流動性供給報酬のバランスを取ることで、富の偏在度(Gini係数)の上昇速度を抑えるしかけだ。

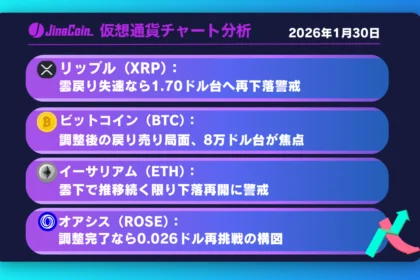

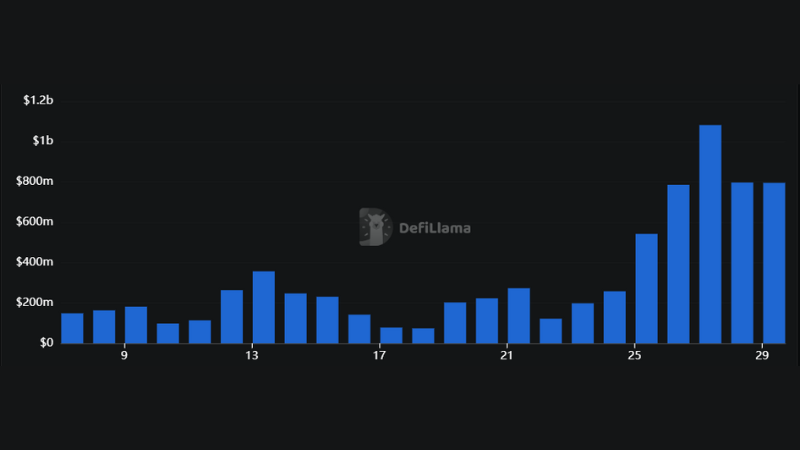

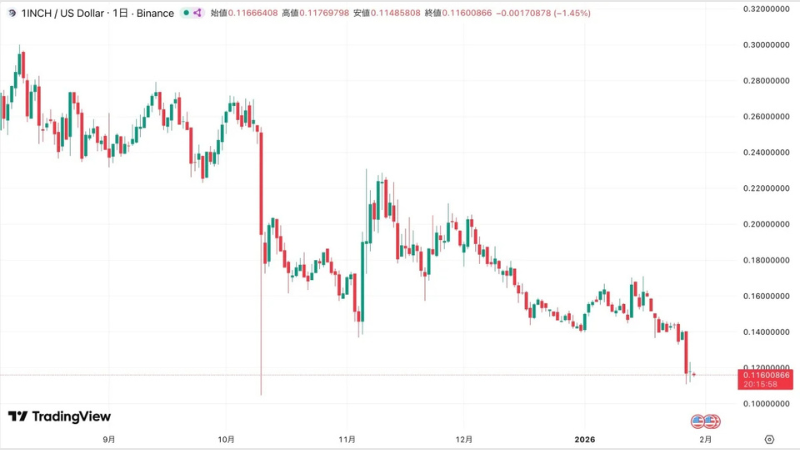

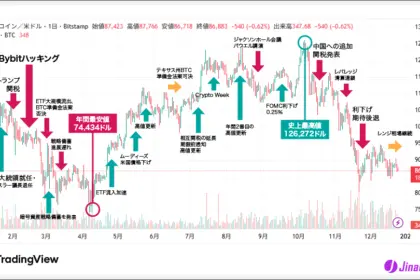

このプロダクトは、現在活況を呈しているAI×クリプト領域にも影響を与える可能性がある。AIエージェント銘柄は年初から2桁成長を繰り返しており、セクター指数は直近1週間で24%も上昇した。オートファンのような新規プラットフォームが「供給ショック」をもたらすことで、以下のような連鎖(ガソリン⇒火花⇒煙)が起きることが予想される。

- ガソリン:L2やAlt-L1のブロックスペース需要

- 火花:エージェントそのもののユースケース拡大

- 煙:ガバナンストークンの乱立による規制リスクの増大

このような流れを踏まえて、次の3つの観点に注目する必要がある。

- 「開発者≒発行体」モデルの注目:コードよりコンセプトが資本を呼び込む時代に入り、エンジニアの時間価値はさらに上がる。

- ボンディングカーブの限界:流動性が薄いと価格の乱高下を招くため、設計の“面積”よりも“摩擦”に目を向けるべき。

- 規制アービトラージの終焉に備える:透明性あるトークノミクスは言い訳を減らし、SECや日本の改正資金決済法もAIトークンに本格的に着目してくる可能性がある。逃げ道よりも、ルール設計への対応に重点を置くべき。

オートファンは「フリークがノリと勢いでBotを量産し、それをコミュニティが即ガバナンスする」という、Web3らしい大実験場になるかもしれない。次のバブルの中心になるのか、それともただの話題のネタに終わるのかは未知数だ。