金融庁が暗号資産(仮想通貨)のインサイダー取引を禁じる法規制の検討を本格化させることが、日本経済新聞の15日付報道で明らかになった。

未公開情報を基にした売買を金融商品取引法で明確に禁止し、違反者には課徴金を課すほか、証券取引等監視委員会による刑事告発も可能にする方針だ。年末までに金融庁の作業部会で詳細を議論し、2026年の通常国会への金商法改正案提出を目指している。

投資目的の保有者急増で規制強化が急務

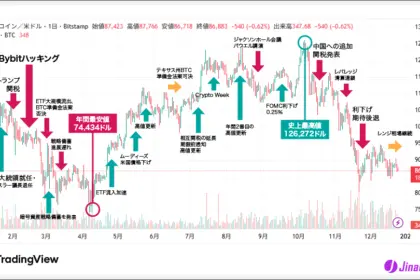

同報道によると、国内の暗号資産市場は急速な拡大を続けており、稼働口座数は8月時点で788万口座と5年間で4倍に急成長した。当初は決済手段としての利用を想定して資金決済法で規制してきたが、投資目的で売買・保有する個人投資家が大幅に増加している現状を受け、投資家保護と市場透明性確保を主眼とする金商法での規制に移行する。

現在の規制体制は暗号資産交換業者と自主規制団体である日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)による自主規制に依存しているが、取引データの監視体制は不十分との指摘が強まっていた。監視委による本格的な監視体制の構築により、公平な取引環境の整備が進み、投資商品としての信頼性向上が期待される。

具体的な規制内容と課題

日経の報道では、金商法改正において未公開の重要事実を基にした暗号資産取引の禁止を明記するとしている。その上で指針などで個別事例を示して規制する手法が有力視されている。

規制対象として想定されるのは、取引所への上場方針やセキュリティ上の重大リスクなどの情報を事前に知った関係者が公表前に取引を行うケースだ。課徴金は未公開情報を基にした取引で得た経済的利益相当額から算定されるため、不正行為への抑止効果が高いとされる。

一方で、暗号資産特有の課題も存在する。株式や債券のインサイダー規制では分割や合併、災害による損害発生などを重要事実として詳細に定めているが、暗号資産は価格変動に影響を与える情報の定義が困難だ。明確な発行者が存在しない通貨も多く、内部情報を知り得る立場の規制対象者を絞り込むことも難しい状況にある。

国際的な規制強化の流れに対応

同報道によると、海外では市場成長に伴ってインサイダー取引や詐欺事件が相次いでいる。2022年には米コインベース・グローバルの元社員らが、上場発表の時期や内容に関する未公開情報を家族と知人に漏らして利益を得たとして逮捕された。

証券監督者国際機構(IOSCO)は2023年、暗号資産を巡るインサイダー取引や相場操縦の取り締まり強化を各国当局に勧告。欧州連合(EU)が2024年に施行した暗号資産市場規制や韓国の法制化など、国際的な規制強化の流れが加速している。

ただし、EUの規制でも対象となる情報や行為は具体的に規定されておらず、各国とも実効性ある規制の構築に試行錯誤している状況だ。金融庁と監視委は国内外の事例を参考に、暗号資産市場の特性を踏まえた実効性のある規制枠組みの策定を進める方針である。