総供給量10億枚、45%をコミュニティとエコシステムに配分

「YZi Labs(旧バイナンス・ラボ)」から出資を受けている「Aspecta(アスペクタ)」は23日、エコシステムのネイティブトークンである「ASP」を発表し、トークン生成イベント(TGE)を日本時間7月24日午後7時に実施すると発表した。

アスペクタの公式ドキュメントによると、同プロジェクトは主に2つの要素で構成されるブロックチェーンインフラであると説明されている。一つは、開発者やプロジェクトの信頼性を可視化する、AIを活用したレピュテーションシステム「Aspecta ID(アスペクタID)」。もう一つは、非流動性資産の価格発見を可能にするフレームワーク「BuildKey(ビルドキー)」だ。

この「ビルドキー」の核心は、非流動性資産の「規格化」にある。TGE前のトークンはまだ「将来の権利」という契約の状態であったり、ロックされたトークンは技術的に送金ができなかったりと、そのままでは市場で自由に取引できない。ビルドキーは、これらの形式がバラバラな資産を、誰でも取引できる共通のトークン形式(ERC-20規格)に変換する。これにより、市場で価格が付けられていなかった資産の価値を、誰もが参加できるオンチェーン市場で決定(価格発見)することを目指しているという。

ASPトークンのユーティリティ

ASPトークンはアスペクタエコシステムの中核として機能し、主に以下の3つのユーティリティを持つとされている。

- プロダクトとの統合:アスペクタおよび同社の価格発見インフラ「ビルドキー」と深く統合され、エコシステムの開発とコミュニティ構築をサポートする。

- ステーキング:ASPをステークすることで、オンチェーン価格発見インフラの稼働を支え、エコシステムの成長による利益を共有することができる。

- 保有:ASPを保有することは、オープンな経済フレームワークの普及を世界規模で加速させるというプロジェクトのコミットメントに賛同することを示す。

トークノミクスと配分

ASPの総供給量は10億枚で、初期流通供給量はそのうちの23%となる。トークンはBNBチェーンとSolana(ソラナ)上で発行され、当初からクロスチェーンでのアクセス性が確保される計画だ。

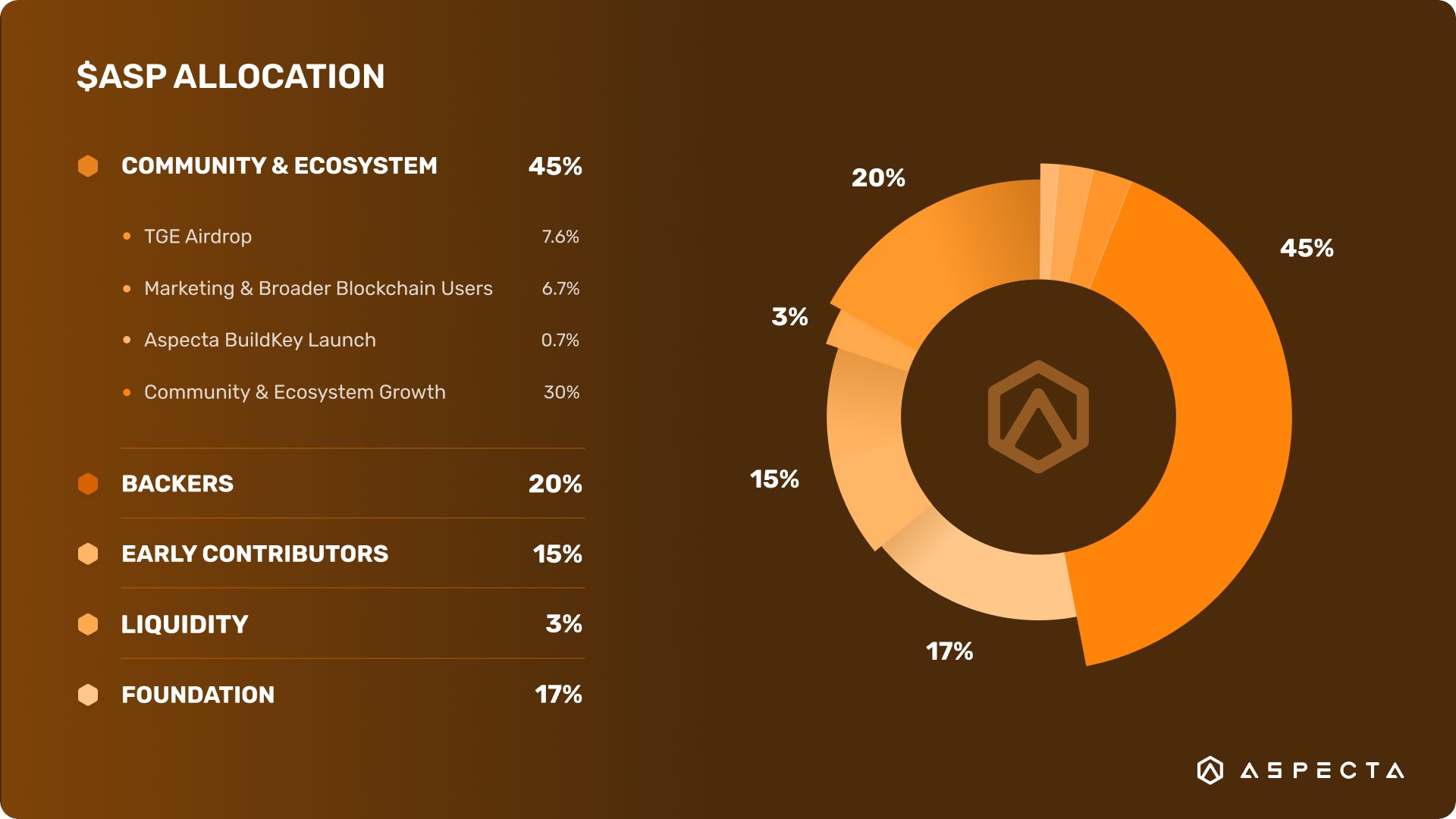

トークンの配分計画は以下の通り。

- コミュニティとエコシステム:45%

- TGEエアドロップ:7.6%

- マーケティングおよび広範なブロックチェーンユーザー向け:6.7%

- アスペクタのビルドキーローンチ:0.7%

- コミュニティとエコシステムの成長資金:30%

- 支援者(投資家):20%

- 初期貢献者(チーム):15%

- 財団(Foundation):17%

- 流動性:3%

全体の45%という大きな割合がコミュニティとエコシステムに割り当てられており、分散化と長期的な成長を重視する姿勢をアピールしている。なお、支援者と初期貢献者向けのトークンには、TGEから1年間のロックアップ期間が設定され、その後2年かけて少しずつ解除される。

TGEとエアドロップの詳細

ASPトークンのTGEとエアドロップに関するスケジュールは、以下の通り発表されている。

- エアドロップ確認・請求ページ公開:2025年7月24日午後4時(日本時間)

- TGE:2025年7月24日午後7時(日本時間)

エアドロップの対象者を決定するためのスナップショットは、7月23日午前9時(日本時間)に完了済み。エアドロップの割り当ては、アスペクタバッジの保有状況、ビルドキーでの取引活動、コミュニティへの参加など、複数の要因を考慮した加重計算によって決定されるとのこと。アスペクタのTGEに参加する場合は、公式Xの情報を引き続きチェックしよう。

関連:YZi Labs、Web3型アイドル応援プラットフォーム「MEET48」へ出資

関連:YZi Labs、Avalon Labsに出資──ビットコイン担保型金融の実用化を後押し