オンチェーンデータが示す「売られない理由」とは?

ビットコイン(BTC)は11日(日本時間)、118,426ドルの史上最高値(ATH)を更新中だ。7月9日には、5月22日の高値圏を突破しており、上昇トレンドが加速している。この急騰は多くの投資家やアナリストの注目を集めており、特にSNS上では、この強気相場の背景を支えるオンチェーンデータに関する投稿が相次いでいる。

取引所から自己管理型ウォレットへの移動が継続

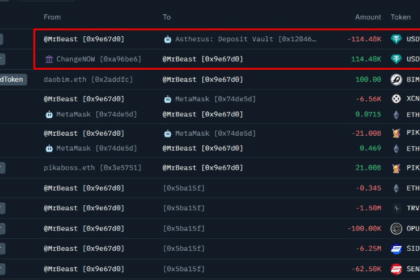

オンチェーンデータプラットフォーム「Santiment(サンティメント)」は、トレーダーがビットコインを取引所から自己管理型ウォレットへと移動させる動きが長期的に継続していると公式Xで指摘。同社によると、2020年7月以降、ビットコインの取引所からの移動総量は1,880,000 BTCに達しているという。

加えて、直近4ヶ月間だけでも、取引所保有のビットコインは315,830 BTC減少しており、売り圧力が顕著に後退していることを強調した。このような資産移動は、投資家が長期保有の姿勢を強めていることを示す。このことからも、短期的な売却よりも資産価値の上昇に期待するムードが依然として市場を支配している状況と言えるだろう。

取引所のビットコイン流入量は2015年以来の水準に減少

一方、オンチェーン分析企業「CryptoQuant(クリプトクオント)」は、取引所のビットコイン流入量の減少に注目している。同社は現在の取引所におけるビットコイン流入量が、1日あたり18,000 BTCにまで減少していると指摘。この数字は2015年以来となる最低水準だという。

取引所への流入量減少は、それだけ売却を前提としたビットコインの移動が減り、市場全体の売却圧力が弱まっていることを意味する。クリプトクオントの示すデータからも、現在の価格帯が多くのトレーダーにとって「売り時」ではないという認識が広がっていると考えるのがベターだろう。

現物と先物市場の動きに見る市場の方向性

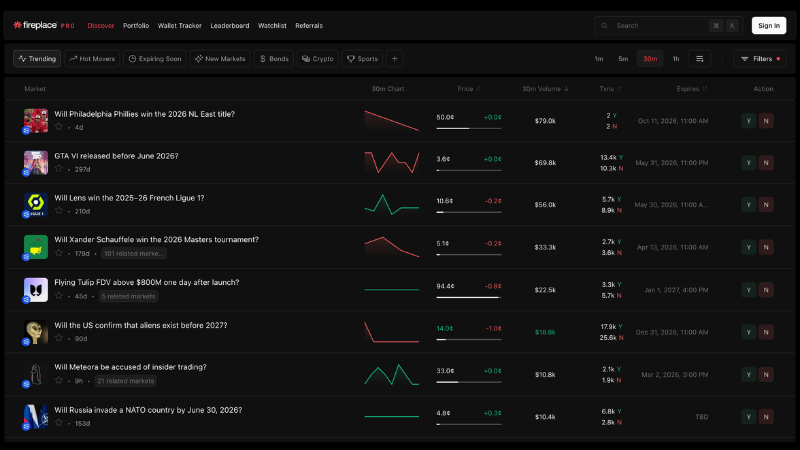

オンチェーンデータ分析に定評のある「Glassnode(グラスノード)」は、現物市場・先物市場それぞれの「CVD(累積ボリュームデルタ)」に注目している。CVDとは、特定の期間における買い注文と売り注文の出来高差を累積して表示する指標だ。例えば、買い注文の勢いが売り注文よりも強い場合、CVDは上昇を見せ、逆に売り注文の勢いが強い場合、CVDは下落を見せる。

グラスノードによると、現物CVDは数週間にわたり下落傾向にある一方、先物CVDは強い上昇を続けているという。レバレッジを活用するトレーダーが積極的にポジションを取る形で、先物市場がビットコイン価格の上昇をリードしていることを示している。

さらにグラスノードは、現在のファンディングレートが依然として低く、一時マイナス水準にまで達していた点も指摘している。急騰局面においてはファンディングレートが上昇しやすく、市場の過熱を招きやすい。ただし、グラスノードが指摘する通りならば、今回の上昇局面では買いポジションが過剰に積み上がっていないと判断できる。ビットコインが急騰を見せるなかで、市場は比較的冷静な心理に支えられている状況と言えるだろう。

各企業・プラットフォームが提供するデータを総合的に見ると、現在のビットコイン市場は「売られにくく、買われやすい」構造が強まりつつあることがわかる。だが、この構造がいつまで続くのかは不透明な部分が大きい。今後もオンチェーンデータを確認しながら、ビットコイン価格の価格動向を見守っていきたい。

関連:ビットコイン、弱気相場の鍵は「50週移動平均線」──11万ドル台でも油断禁物とアナリスト警告

関連:5年超休眠のビットコイン、1兆円規模で突如移動──歴史上3番目の大規模復活