「NASDAQ(ナスダック)」は8日、株式などの「トークン化証券」取引を可能にするため、米国証券取引委員会(SEC)へルール変更を正式申請した。

承認されれば主要市場で初の事例に

提案が承認されれば、主要米取引所で初めてトークン化証券が既存市場の枠組みの中で売買される道が開く。市場構造を揺さぶる一手だが、実装には監督当局の審査と決済インフラの準備という前提条件が付く。

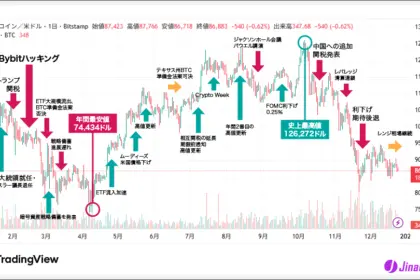

今回のコアは、「実質的に同等の権利」を備えたトークン化証券なら、従来の株式と同じ注文簿・優先ルールで並行売買できるという設計だ。清算・決済は清算機関やカストディアンを通じて行い、必要に応じてトークン形態での決済にも対応する構え。インフラ側の準備が整えば、最短で2026年Q3末までに初のトークン決済が実現し得るとされる。既存制度と監視体制を残したまま、段階的にデジタル化を織り込む案だ。

文脈を確認しておきたい。米株式市場は2024年5月にT+1決済へ移行済みで、ポストトレードの短縮はすでに進んでいる。今回の提案はその流れを継ぐ「さらなる効率化」の試みであり、即時(T+0)までを断定的に掲げているわけではない。まずは既存の規制・市場監視の骨格を保ちながら、分散型台帳技術(DLT)の利点を持ち込む設計──と理解するのが妥当だろう。

実は、ナスダックにとってDLTは「初挑戦」ではない。2015年の「Nasdaq Linq(ナスダック・リンク)」で、未公開株の発行・移転記録にブロックチェーンを適用したのが起点だ。プライベート・マーケットで積み上げたナレッジを、今回はナショナル・マーケットの本丸へ持ち込む。違いは、既存の市場インフラや投資家保護の枠組みを壊さずに重ねる点にある。

もちろん、道は平坦ではない。SECの承認に加えて、清算機関側の体制整備が時間軸を左右する。一方で、投資家保護と市場の公平性を損なわないまま決済リスクや事務コストを削減できるなら、そのメリットは無視できない。伝統と革新の「噛み合わせ」をどう設計するか──それが今回の提案の真価だろう。

ナスダックは正面突破ではなく、制度の内側からの進化を選んだ。「同等の権利」という条件と既存の監視・清算のレールを外さない慎重さは、挑戦状というより「次の標準」を静かに叩くノックに近い。承認可否と実装速度で、米市場のデジタル化の歩幅が測られることになりそうだ。

関連:CFTC、仮想通貨市場監視をAIで強化──ナスダック技術を導入

関連:オンド・ファイナンス、米株・ETFをトークン化した「Ondo Global Markets」を開始