金融庁は暗号資産(仮想通貨)交換業者に対し、ハッキングなどによる不正流出に備えた「責任準備金」の積み立てを義務付ける方針を固めた。24日、日本経済新聞が報じた。 各国で大規模な暗号資産の不正流出事案が相次ぐ中、顧客資産の損失を迅速に補償できる体制を法的に整備し、投資家保護を徹底する狙いがある。

証券会社並みの資産保全レベルへ DMM等の流出受け規制厳格化

金融審議会の作業部会が近くまとめる報告書に制度創設が盛り込まれる見通しだ。金融庁はこの報告書を踏まえ、2026年の通常国会にて金融商品取引法(金商法)の改正案提出を目指す。

現行の規制では、交換業者に対してインターネットから切り離された「コールドウォレット」での顧客資産管理を求めているが、同ウォレットで管理される資産については、損失補償を目的とした資金の積み立て義務は存在しなかった。

今回の改正方針では、証券会社が誤発注などの違法・不当行為に備えて積み立てている「投資者保護基金」等の仕組みを参考にする。

国内の大手対面証券会社では、取引量に応じて20億〜400億円規模の準備金を積み立てており、金融庁は過去の流出事件の規模などを考慮して具体的な金額基準を詰める。なお、交換業者の財務負担を軽減するため、準備金の全額を現金で確保するのではなく、一部を保険加入で代替することも認める方向だ。

また、交換業者が経営破綻した際の資産返還スキームも強化される。従来の分別管理義務に加え、経営陣が不在となる事態を想定し、弁護士などの管理人が代わって顧客へ財産を返還できる仕組みを導入する。

背景に相次ぐ巨額流出と「投資商品」への性質変化

規制強化の背景には、国内外で止まないハッキング被害がある。2024年5月には国内のDMMビットコインから482億円相当のビットコインが流出し、2025年2月には海外大手Bybit(バイビット)から約2,200億円相当が盗まれた。

国際的にも規制強化の波は進んでいる。欧州連合(EU)は業者に対し自己資本の確保や保険加入を義務付けており、香港でも同様に損失補填用資金の確保を求めている。

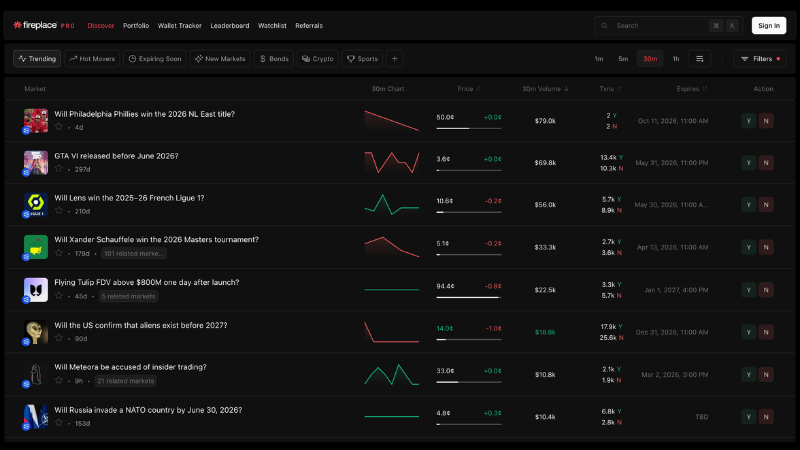

日本国内において、暗号資産は当初「決済手段」としての普及が見込まれ、資金決済法による規制が行われてきた。しかし近年、投機・投資対象としての側面が強まっていることから、より厳格な投資家保護が求められる金商法での規制へと舵を切る。金融庁は責任準備金制度に加え、インサイダー取引や無登録業者の取り締まり強化も進める方針である。

新たな規制によって国内取引所の安全性が証券会社並みに強化され、ハッキング被害時の補償が制度化されることで投資家の資産喪失リスクが減る。一方、巨額の準備金が必要になるため中小業者の淘汰・統合が進む可能性がある。今後は手数料や銘柄数よりも、この財務規制への対応力が取引所選びの重要な基準となる。

関連:金融庁、IEO規制強化で暗号資産発行業者へ情報開示義務化=報道

関連:金融庁、暗号資産を「金融商品」扱いへ──105銘柄を対象に規制見直し